Lang, lang ist es her, dass wir 2006 den allerersten Rocker Bausatz in der Zeitschrift Elektor Röhren 2 veröffentlichten. Es hat sich seit damals einiges getan, wir bieten den weiterentwickelten Rocker Bausatz heute als Rocker III an: Das Konzept des Rockers mit einer Vorverstärkerröhre wurde bis zum letzten ausgereizt. Die Garter-Belt-Schaltung balanziert die Ruheströme der Endröhren, alle Netzteile sind kanalgetrennt ausgeführt, Details der Schaltung und des Layouts wurden optimiert. Aber der Reihe nach, Interessierte können den Artikel über den Röhrenverstärkerbausatz Rocker von 2006 nachlesen:

HiFi-Endstufe für Einsteiger mit der EL34

Diese HiFi-Endstufe ist für Einsteiger in die Röhrentechnik gedacht. Der notwendige finanzielle Aufwand ist vergleichsweise bescheiden, dennoch wird ein hohes Klangniveau erreicht. Durch das gewählte Schaltungsdesign entfallen jegliche Abgleichmaßnahmen und die vorgestellte Realisierung auf einer doppelseitigen Platine minimiert den Verdrahtungsaufwand.

Technische Daten

| Ausgangsleistung: | ca. 20 Wrms / 40 W an 8 Ω, beide Kanäle ausgesteuert, Clippinggrenze |

| Eingangsempfindlichkeit für Vollaussteuerung: | 0,75 Vrms |

| Frequenzgang: | 10 Hz (-0,1 dB)…65 kHz (-3 dB) bei 1 Wrms |

| 10 Hz (-0,1 dB)…61 kHz (-3 dB) bei 20 Wrms | |

| Übersprechdämpfung: | 61,5 dB bei 1 kHz |

| 58 dB bei 10 kHz | |

| Fremdspannung: | -61 dBV unbewertet |

Die Messungen wurden an einem Vollverstärker mit Eingangsrelais und Lautstärkepotentiometer ermittelt. Die Übersprechdämpfung einer Endstufe ist wesentlich besser.

| Klirrfaktor: | |||||

| kges | k2 | k3 | k4 | k5 | |

| 0,29 % | 0,28 % | 0,020 % | 0,0025 % | 0,002 % | bei 1 Wrms |

| 1,78 % | 1,65 % | 0,55 % | 0,21 % | 0,18 % | bei 20 Wrms |

Die technischen Daten wurden an der Technischen Universität Graz mit Audio Precision Messtechnik ermittelt.

Eine der meistproduzierten, wenn nicht die meistproduzierte europäische Leistungspentode überhaupt, ist die EL34, die auch die Röhre der Wahl bei vielen Gitarrenverstärkern ist. Die bezogen auf das Röhrenzeitalter relativ moderne Röhre hat hervorragende Eigenschaften wie große Leistungsausbeute auf kleinem Raum, ist eine echte Pentode und keine Beam-Power Röhre mit ihren Nachteilen, die schon beim Kennlinienstudium ins Auge fallen. Das herausgeführte Bremsgitter ermöglicht zudem echten Triodenbetrieb. Die EL 34 ist einfach zu treiben, da die negative Gittervorspannung bei einer Anodenspannung von ca. 350 V nur ca. –22 V beträgt. Die Signalpegel zur Vollaussteuerung des in dieser Bauanleitung beschriebenen Verstärkers liegen damit bei ca. 45 Vss. Die berühmte 300B benötigt im Vergleich dazu bei etwa gleicher Ausgangsleistung 150 Vss zur Vollaussteuerung. Die Vorteile in der Praxis sind moderate Anforderungen an die Vorröhren wie z.B. niedrige Spannungsverstärkung. Dadurch ist eine Doppeltriode für die Spannungsverstärkung und Phasenumkehr vollkommen ausreichend. Ein gutes Gesamtergebnis, also guter Klang, ist mit der EL 34 als Endröhre dadurch relativ einfach realisierbar. Hier gilt das alte Prinzip, je weniger Bauteile im Signalweg, desto weniger Probleme können entstehen. Dennoch stellen wir hier keine Sparvariante vor, sondern betreiben an den klanglich relevanten Stellen hohen Aufwand, der das Gerät von den vielfach angebotenen Einsteigerverstärkern abhebt, wie Stabilisierungen der Anoden- und Schirmgitterspannung. Das schafft ein präzises und dynamisches Klangbild.

Die EL 34 wird nach wie vor von verschiedenen Herstellern in hoher Stückzahl produziert. Das wirkt sich einerseits sehr positiv aus Serienkonstanz und Qualität aus, andererseits ist die Röhre leicht und günstig verfügbar. In der Blütezeit der Röhrentechnik wurde die EL 34 im deutschsprachigen Standardhandbuch für Röhren [1] folgendermaßen charakterisiert: „EL 34, Standard-Endpentode für Kraftverstärker-Endstufen. Mit einer zulässigen Anodenbelastung von 25 W und einer maximalen Anodenspannung von 800 V kann je nach Schaltung (Eintakt-A, Gegentakt-AB und B) und Betriebsspannung (250-800 V) eine Nutzleistung von 8-100 W erzielt werden. Bis zu einer Betriebsspannung von 375 V ist Gegentakt-AB-Schaltung mit gemeinsamem Katodenwiderstand möglich.“ Die Vielseitigkeit der EL 34 wird durch die Tatsache bekräftigt, dass sie auch in Senderstufen (Modulationsverstärker), als Regelröhre und als Leistungsoszillator verwendet wurde. Wie der Leser diesem Zitat entnehmen kann, sind mit der EL 34 sehr viele verschiedene Schaltungsvarianten denkbar. Im Folgenden beschreiben wir die Auswahl und Realisierung der vorliegenden Schaltung. Neben den hohen klanglichen Erwartungen sind unsere Entwicklungsziele Betriebs- und Nachbausicherheit, einfache Verfügbarkeit aller notwendigen Bauteile, ausreichend Leistung und niedrige laufende Kosten, wobei die Langlebigkeit der EL 34 durch die gewählte Betriebsart begünstigt wird.

Nachbausicherheit bedeutet, dass bei der Erstinbetriebnahme keine Einstellarbeiten wie Ruhestromeinstellungen notwendig werden, um mögliche Bedienungsfehler und daraus folgende Schäden auszuschließen. Schaltungstechnisch stellt sich der Ruhestrom über den Spannungsabfall am gemeinsamen Katodenwiderstand der Endröhren ein. Dies wird automatische Ruhestromeinstellung, oder auf neudeusch „auto biasing“ genannt, was dasselbe ist. Der Aufbau des kompletten Verstärkers auf einer zweiseitigen, durchkontaktierten Platine hilft Fehler bei der Verdrahtung zu vermeiden und garantiert allen Nachbauern eine konstant gute Qualität. Lediglich der Netztransformator und die Ausgangsübertrager sind getrennt zu verdrahten. Die zweiseitige Platine ermöglicht die einfache Montage der Röhrenfassungen und der übrigen Bauteile auf der jeweils gegenüberliegenden Platinenseite, was sowohl der Wärmeabfuhr als auch der Optik zu Gute kommt.

Die Betriebssicherheit und die aktuelle Bauteilesituation bedingen eine Versorgungsspannung unter 400V, da bis zu dieser Spannung die Netzteilelkos und Koppelkondensatoren gut erhältlich und preisgünstig sind. Um bei dieser Versorgungsspannung die maximal mögliche Leistung zu erreichen, ist die Gegentakt-AB-Schaltung zu verwenden. Das wiederum kommt auch der Lebensdauer der Endröhren zu Gute, da der Ruhestrom so deutlich unter dem maximal erlaubten Wert bleiben kann. Dasselbe gilt auch für die Verlustleistung der Endröhren. Daraus ergibt sich die Gegentakt-AB-Schaltung mit gemeinsamem Katodenwiderstand und eine Versorgungsspannung von maximal 375 V. Die maximale Ausgangsleistung beträgt deutlich über 20 W an 4 und 8 Ω. Derartige Schaltungen finden sich in vielen Publikationen wie auch in [1] und diversen Herstellerdatenbüchern mit unterschiedlichen Endröhren u.a. [2]. Alte Schaltungstechnik im neuen Gewand sorgt sicherlich nicht für spannenden Lesestoff, würde man so doch die Entwicklungen sowohl auf dem Gebiet der Schaltungs- als auch Bauteiltechnik der letzten 30 Jahre ignorieren. Das größte Verbesserungspotential durch moderne Bauteile liegt in der Optimierung der Stromversorgung.

Durch die aussteuerungsabhängige Strombelastung einer Endstufe im Gegentakt-AB-Betrieb kommt es in traditionell konstruierten Netzteilen zu Betriebsspannungsschwankungen in der Versorgung der Endröhren, die das Nutzsignal negativ beeinflussen. Klanglich würde sich dies in Form von schwammigen Bässen und einer diffusen räumlichen Darstellung des Musikgeschehens bei höheren Lautstärken bemerkbar machen. Schon in [1] wurde für Gegentaktverstärker eine möglichst stabile Schirmgitterspannung empfohlen. Die üblichen Lösungsansätze wie die Verwendung von Drosseln und die Vergrößerung der Siebkondensatoren können diese Problematik nur verringern, aber nicht beseitigen. Messungen an Netzteilen mit sehr großen Siebdrosseln bestätigen zwar die sehr guten Unterdrückung des 100 Hz Brumms nach der Gleichrichtung, zeigen aber auch sehr deutliche niederfrequente Spannungsschwankungen bedingt durch Netzspannungsschwankungen im Bereich von mehreren Volt im einstelligen Hz-Bereich. Letztlich sind Verstärkernetzteile nicht nur statisch, sondern auch dynamisch im Zusammenhang mit dem Audiosignal zu betrachten. Der große Unterschied in den Kennlinien einer Pentode im Vergleich zu einer Triode ist der geringe Einfluss von Anodenspannungsänderungen auf den Strom, der durch die Röhre fließt. Jedes Gitter der Pentode hat eine Steuerfunktion. Spannungsschwankungen am Schirmgitter wirken sich deutlich auf den Katodenstrom aus. Daher ist eine Stabilisierung der Schirmgitterspannung bedeutend wichtiger für die Qualität einer Pentodenendstufe als eine Stabilisierung der Anodenspannung. Die Versorgungsspannung der Vorröhren einer Endstufe sollte möglichst unabhängig von den Spannungsschwankungen sein, die durch den Gegentakt-AB-Betrieb der Endröhren verursacht werden. Der Einfluss dieser Spannungsschwankungen kann zu einem tieffrequenten Schwingen der gesamten Endstufe führen. Unsere Lösung ist der Einsatz einer zweiten Stabilisierung, die bedeutend effizienter arbeitet als die übliche RC-Siebung.

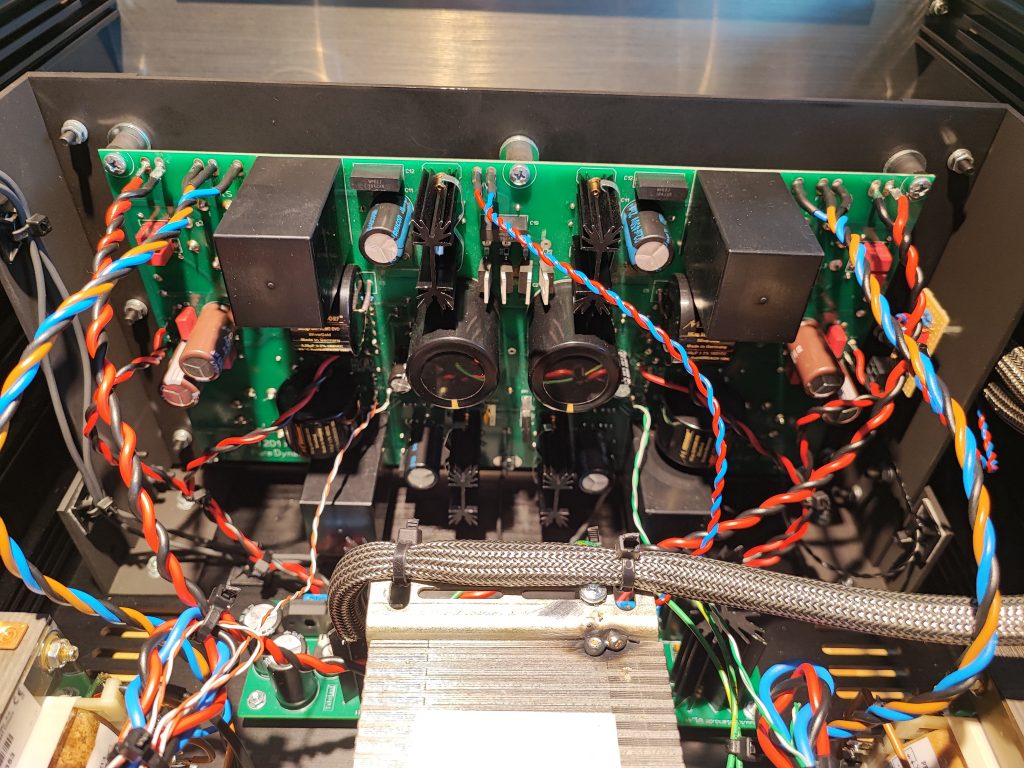

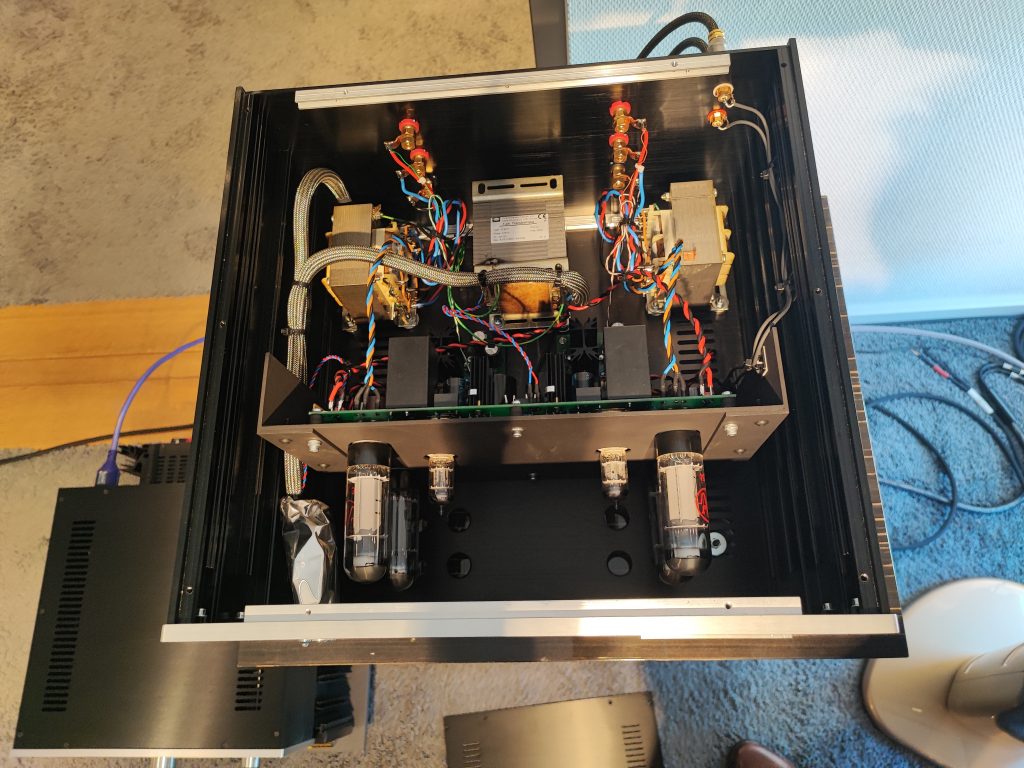

Ein Kanal der Verstärkerschaltung ist in Bild 1 zu sehen. Das Eingangssignal gelangt über R7 auf das Steuergitter eines Systems der ECC83 (V1). In dieser Röhre wird das Signal etwa 70-fach verstärkt. Um diese hohe Verstärkung zu erreichen, verwendeten wir einen sehr hochohmigen Anodenwiderstand (R5). Der Arbeitspunkt der Röhre wird über den geteilten Kathodenwiderstand R1 und R2 eingestellt. R1 wird durch die Kondensatoren C3 und C5 überbrückt. Der nicht überbrückte Widerstand R2 ist Teil des Gegenkopplungsnetzwerks. Das Ausgangssignal des Verstärkers wird über den Widerstand R3 auf R2 und damit auf die Katode der Eingangsröhre V1 zurückgeführt. C12 verändert den Gegenkopplungsgrad in den hohen Frequenzen und unterdrückt damit leichte Überschwinger des Ausgangssignals. Das verstärkte Signal wird durch C1 ausgekoppelt und einerseits auf das Gitter 1 der Endröhre V3, andererseits über den Widerstand R9 auf die 2. Hälfte der ECC83 (V2) gelegt. Die Widerstände R11 und R9 bilden ein Gegenkopplungsnetzwerk, das die Verstärkung der Röhre V2 auf -1 festlegt. R10 legt das Potential der Gitter von V2, V3 und V4 auf Masse. Diese Art der Phasenumkehr gewährleistet eine sehr gute Langzeitstabilität, weil der Verstärkungsrückgang aufgrund der Röhrenalterung weitestgehend ausgeglichen wird. Von der Anode von V2 gelangt das invertierte Signal über C2 auf das Steuergitter der zweiten Endröhre. Die Widerstände R12 und R13 unterbinden ungewolltes Schwingen der Endröhren. Die Arbeitpunkteinstellung der Endröhren V3 und V4 erfolgt über den gemeinsamen Katodenwiderstand R16. Auch dieser wird durch Kondensatoren (C7, C8) überbrückt. R14 und R15 sind als Messwiderstände zur Messung der Ruheströme der Endröhren vorgesehen. R17 und R18 haben die gleiche Funktion wie R12 und R13. Die Sicherungen F1 und F2 schützen die Stromversorgung und die Ausgangsübertrager im Fall eines Endröhrendefekts.

Die Netzteilschaltung ist in Bild 2 gezeigt. Nach der Brückengleichrichtung (Br1) und den Siebkondensatoren C25, C26 und C27 folgen zwei Stabilisierungen für einerseits die Schirmgitter der EL 34 und andererseits die Versorgung der ECC 83. Beide Stabilisierungen sind identisch aufgebaut. Ihre Funktion wird daher nur einmal beschrieben. Der Kondensator C28 sorgt für die Referenzspannung am Gate des MOSFETs T1. Gespeist wird dieser Kondensator über den Spannungsteiler R37, R38, R39 und den Widerstand R40. R40 und C28 bilden gemeinsam einen Tiefpass mit einer –3 dB Frequenz von ca. 0,05 Hz. Das bedeutet, dass am Gate von T1 eine absolut saubere Gleichspannung anliegt. Da die Gate-Source-Spannung bei MOSFETs annähernd konstant ist, erreichen wir am Ausgang des MOSFET, und damit am Schirmgitter der Endröhren bzw. der Vorröhren im Fall der zweiten Stabilisierung, eine ebenso saubere Gleichspannung. Durch den geringen Ausgangswiderstand des MOSFETs ist die stabilisierte Spannung weitestgehend signalunabhängig. D2 schützt den MOSFET vor zu hohen Spannungsdifferenzen zwischen Gate und Source, D3 sorgt für das Entladen von C28 beim Ausschalten des Verstärkers. C29 bietet den Vorteil eines besonders niedrigen Innenwiderstands und verbessert die Stabilisierung weiter. Über die Widerstände R47 bis R50 werden die Heizspannungen der Röhren auf Masse symmetriert. Durch die gemeinsamen Katodenwiderstände müssen gepaarte EL 34 verwendet werden.

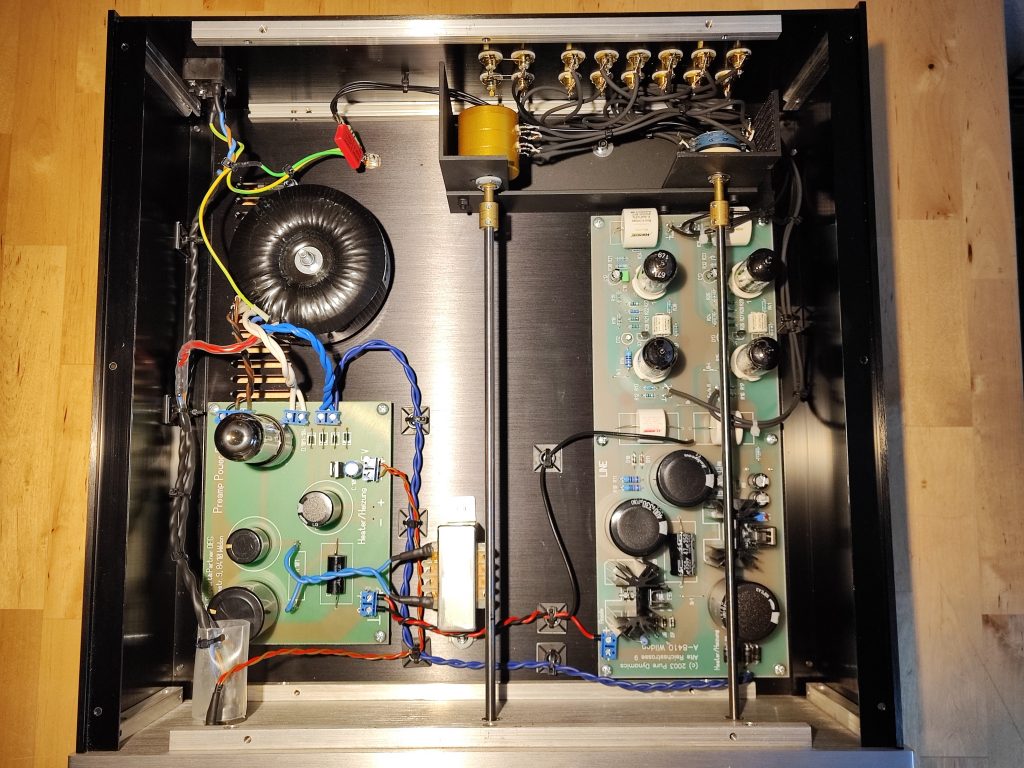

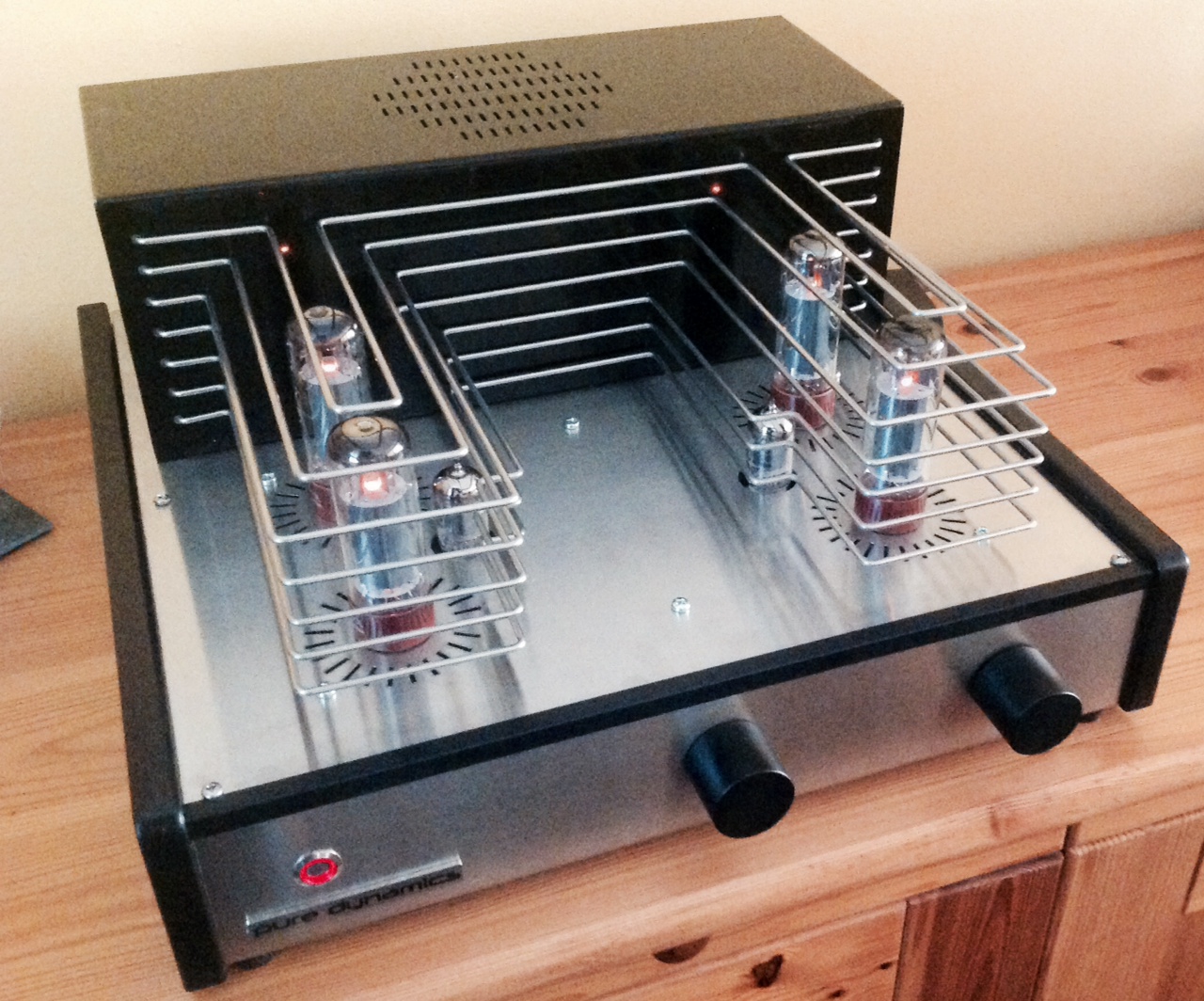

Die erste Inbetriebnahme ist einfach und erfordert lediglich ein Multimeter, da die Endstufe keinerlei Abgleicharbeiten bei der Inbetriebnahme oder beim Röhrentausch erfordert. Vorerst werden nur die ECC 83 in die Fassungen eingesetzt. Dann wird der Verstärker eingeschaltet. Die Heizungen aller Röhren müssen nach wenigen Sekunden bereits leuchten. Nun werden die Heizspannungen an den Endröhrenfassungen geprüft. Hier sollten etwa 6,3 V Wechselspannung anliegen. Anschließend kontrolliert man die Betriebsspannungen: U1 ist ca. 375 V, U2 und U3 etwa 350 V. Sind alle Werte korrekt, dann können die Endröhren eingesetzt werden. Am Verstärkerausgang wird ein Lastwiderstand von 8 Ω angeschlossen. Wenn kein Oszilloskop vorhanden ist, muss mit einem Musiksignal getestet werden. Die Lautstärke wird dazu langsam hochgefahren. Besitzer eines Oszilloskops können unter Verwendung einer Soundtest-CD oder eines Signalgenerators überprüfen, ob der Verstärker zwischen Eingang und Ausgang phasenrein arbeitet. Sollte die Phase verdreht sein, ist der Ausgangsübertrager zu verpolen: die Anodenanschlüsse an den Endröhren sind zu vertauschen, sonst entsteht aus der Gegenkopplung eine Mitkopplung. Der Gegenkopplungsgrad ist bei Verwendung der vorgeschlagenen Widerstandswerte minimal und die Verstärkerschaltung so linear, dass die Endstufe auch bei Mitkopplung nicht zu schwingen beginnt. Wenn kein Oszilloskop vorhanden ist, wird mit Musik geprüft, ob korrekterweise bei gleicher Lautstärkepotentiometerstellung die Musik beim Schließen der Gegenkopplungsschleife leiser wird. Nach dem Abschalten sollte etwa eine Minute gewartet werden bis wieder eingeschaltet wird. So vermeidet man unangenehme Geräusche des Lautsprechers, die durch das Wiederaufladen der Kondensatoren und Anheizen der Röhren hervorgerufen wird. Mit den angebotenen Bausätzen und Gehäusebauteilen lässt sich in wenig Zeit ein optisch ansprechendes Gerät bauen, siehe Bild 3.

Literatur

[1] Röhren und Transistorenhandbuch. Ing. Ludwig Ratheiser, 3. Auflage, Technischer Verlag Ing. Walter Erb, Wien, Seite 180.

[2] RCA Receiving Tube Manual. Technical Series RC-26. 1968 Radio Corporation of America.